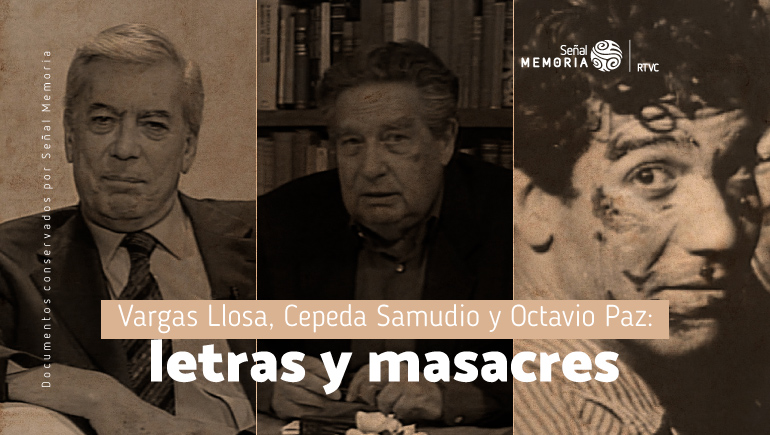

Este artículo revisa tres fragmentos de entrevistas a Mario Vargas Llosa, grabadas en Colombia y preservadas por el archivo de los medios públicos, Señal Memoria. A través de estos registros se observa cómo el escritor fue construyendo su figura pública entre los años 80 y 2000. Más que hablar de sus libros, las escenas revelan su tránsito de novelista crítico a intelectual liberal. Leídas en conjunto, permiten pensar el cierre de un modelo de escritor que aspiró a intervenir en la cultura desde el prestigio y la autoridad de la palabra escrita.

“Mataron el chivo, ay qué crueldad… déjenmelo ver.”

El merengue dominicano que circuló tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo convirtió en ritmo bailable una escena de violencia política. No solo se narraba un hecho: se coreaba, se cantaba, se repetía como estribillo popular de una historia colectiva de violencia.

Décadas más tarde, Mario Vargas Llosa retomó esa figura en La fiesta del Chivo (2000), una novela sobre el autoritarismo caribeño y la forma en que el miedo se filtra en el cuerpo, en la intimidad, en los sueños. Con motivo de esa publicación, el autor recorrió distintos países presentando el libro en diversos medios de comunicación. De esas apariciones quedaron registros que hoy permiten leer no solo su discurso, sino también el modo en que su figura pública fue registrada y representada en distintos momentos.

Este texto propone otra forma de leer a Vargas Llosa: no solo a través de sus libros, sino desde su presencia mediática. Tres registros audiovisuales conservados por la televisión pública colombiana —grabados en los años 80, 90 y 2000— permiten seguir el tránsito de un escritor que, más allá de su obra, encarnó distintas formas de autoridad intelectual. Cada una de estas entrevistas, en conjunto, forma una lectura de época, de figura y de discurso.

Primer acto: años 80 – El novelista crítico y la incomodidad con el fanatismo

“Es más fácil imaginar la muerte de una sola persona que la de cien o mil. Cuando se multiplica, el sufrimiento se vuelve abstracto.”

La guerra del fin del mundo (1981)

Vidal Garcés, Margarita (Directora). (1984). Al banquillo con Margarita: Mario Vargas Llosa. Bogotá: Intervisión Ltda. Archivo Señal Memoria, UMT-217158.

En la entrevista con Margarita Vidal, emitida en el programa Al banquillo con Margarita (1984) Vargas Llosa aparece en un momento de transición: es todavía el novelista asociado al boom, pero ya ha comenzado a tomar distancia de la izquierda latinoamericana. En esos años había publicado La guerra del fin del mundo (1981), una novela que marcó un giro hacia preocupaciones más históricas, políticas y filosóficas. También era una época de fuerte desencanto con los proyectos revolucionarios en América Latina, algo que atraviesa sus declaraciones públicas y sus escritos de ese tiempo.

En esta entrevista, el escritor expresa su incomodidad frente al fanatismo ideológico, la violencia política y el antiintelectualismo. Defiende la ficción como una vía para comprender la complejidad humana y se distancia de la bohemia como mito literario. No es aún el liberal declarado que sería después, pero ya aparece como un autor que busca ocupar un lugar racional, ilustrado y autónomo. El archivo conserva ese tránsito: no como documento estático, sino como síntoma de una figura en movimiento, moldeada por un contexto en transformación.

Segundo acto: años 90 – El intelectual consagrado y el eco del boom

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida.”

El pez en el agua (1993)

Acevedo, Guiomar (Director). (1999). Libro Abierto: Mario Vargas Llosa. Bogotá: Señal Colombia – RTVC. Archivo Señal Memoria, BTCX30-008552.

La entrevista realizada durante el IX Festival de Arte de Cali, recogida en el programa Libro Abierto y emitida por Señal Colombia en 1999, nos muestra a un Vargas Llosa consolidado como figura cultural internacional. En esos años ya había sido candidato a la presidencia del Perú (1990), había publicado su libro de memorias El pez en el agua (1993), y su figura era convocada en eventos institucionales, académicos y mediáticos como símbolo de una literatura latinoamericana universal.

En esta entrevista, el escritor evoca su infancia, habla sobre el papel de la lectura en su vida y celebra el legado del boom. El tono es nostálgico y sereno. Ya se presenta como parte del canon. Y la literatura aparece aquí como una forma de memoria cultural más que como una herramienta de debate. El archivo capta ese desplazamiento: el escritor ya no incomoda, representa. No estamos frente al autor que rompe con el orden, sino ante el que lo encarna.

En este contexto, la figura del escritor consagrado —hombre ilustrado, racional, legitimado por las instituciones—representa también una forma de autoridad cultural típicamente masculina, elitista, y mediática, heredera de la tradición del “caballero de las letras”. Una figura que ocupó el centro del relato cultural dominante, sostenida por su capacidad de interpretación y su cercanía al poder.

Hoy, a la luz de otras formas de pensar la cultura, esa autoridad se revela con más matices: no solo por la centralidad que ocupó, sino por las dinámicas de exclusión, la soberbia intelectual y la legitimación ideológica que muchas veces llevó consigo.

Tercer acto: año 2000 – El portavoz liberal y la novela como alegoría política

“Así es la política: abrirse paso entre cadáveres.”

La fiesta del chivo (2000)

Apuleyo Mendoza, Plinio (Director). (2000). El filo de la navaja. Capítulo 90: Mario Vargas Llosa. Bogotá: Inravisión – Señal Colombia. Archivo Señal Memoria, BTCX30-000812.

En la entrevista con Plinio Apuleyo Mendoza (2000) en el programa El filo de la navaja, Vargas Llosa presenta su entonces más reciente novela, La fiesta del Chivo. El tema es la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, pero el abordaje va más allá de lo histórico. Vargas Llosa aparece ya como una figura con una doctrina clara: defensor del liberalismo político, crítico de todo tipo de autoritarismo, convencido de que la literatura puede ayudar a pensar —y eventualmente corregir— los desvíos de la historia.

La conversación gira en torno al poder y la violencia en América Latina, pero también sobre cómo el miedo se encarna, se naturaliza, se vuelve norma. En ese punto, Vargas Llosa no narra solamente una dictadura: la convierte en una alegoría de la corrupción del poder absoluto. Desde esa perspectiva, La fiesta del Chivo funciona como algo más que una novela histórica: es una lectura ideológica del siglo XX latinoamericano, donde la ficción se pone al servicio de una visión del mundo que el autor sostiene como marco de lectura y entendimiento político.

En esta escena, ya no queda rastro del escritor en tránsito. Este es el Vargas Llosa plenamente constituido como intelectual liberal, como figura pública que interpreta el presente desde una posición ideológica sólida, y como autor que usa la ficción no para complejizar el mundo, sino para reafirmar el sentido que él cree necesario sostener.

Una figura que se clausura

“Ni en la guerra debe haber muertos inútiles. Usted me entiende, vaya al colegio y trate en el futuro de que la muerte del cadete Arana sirva para algo.”

La ciudad y los perros (1963)

Vargas Llosa no fue solo un autor del boom: fue también columnista, candidato, conferencista; un intérprete autorizado de la política latinoamericana. Supo leer los códigos del poder y quiso, a su manera, participar de él.

Hoy, esas apariciones funcionan como marca de época: no tanto por lo que dicen de sus libros, sino por lo que revelan sobre el lugar que llegó a ocupar el escritor en el siglo XX. Un lugar de centralidad discursiva, legitimado por el canon, la tribuna y el prestigio intelectual. Su muerte no solo marca el fin de una trayectoria. Clausura también una manera de entender el papel del escritor en la esfera pública: como figura que explicaba el mundo, dictaba sentido, ordenaba el presente. Ese modelo —prodigioso, contradictorio, cargado de ambición— parece hoy una fórmula sin riesgo.

Tal vez por eso, más que continuidad, estas escenas registran una clausura: una idea de literatura que quiso hablar desde la tribuna cultural, con razones, con estilo, con autoridad. Y que hoy, por fortuna o por hartazgo, parece haber quedado atrás.

Por: Laura Vera Jaramillo